5 基本用語

本ドキュメント、並びにLoRaWANを含む無線通信で使用する用語について解説します。

5.1 送信電力#

送信電力とは、モジュールが電波を発射する際のエネルギーの強さを指し、通信の到達距離や信号の品質に直接影響を与える要素です。送信電力は通常、dBm(デシベルミリワット)という単位で表されます。dBmはmW(ミリワット)の対数表現で、表 2のような関係があります。

表 2 dBmとmWの変換表

| 電力 [dBm] | 電力 [mW] |

|---|---|

| 0 | 1 |

| 3 | 2 |

| 10 | 10 |

| 20 | 100 |

| 23 | 200 |

| 30 | 1000 |

この送信電力の大きさは、電波法で規制されるため、それ以下の出力の範囲で設定、もしくは、コントロールする必要があります。本モジュールにおいても、出力電力は、電波法による制限、および、設計者の設定により決定されます。また、LoRaWANプロトコルに依存した動作においても、電力制御が自動的に行われることがあります。

5.2 キャリアセンス#

キャリアセンスとは、電波法における当該周波数帯の利用規則によって定められており、無線機が送信を開始する前に、電波を発射しようとする周波数チャンネルが他のデバイスによって既に使用されていないかを確認する機能です。この機能は、電波の混信を防ぎ、効率的な周波数利用を実現するために利用されます。

キャリアセンスの振る舞いは、発射前の電波の監視を行い、一定時間基準を超える電波が観測されないときに、みずからの 電波出力を行います。

本モジュールにおいて日本仕様のプリセット使用する場合、国内電波法の規則に則り、送信前に短時間のキャリアセンスを行います。電波送信を開始する前に送信周波数チャンネルの環境ノイズ強度が-80dBmを下回る状態が5ms継続した状態であれば、電波送信を開始するように設定されます。

5.3 送信休止時間#

送信休止時間は、1回の送信が完了してから次の送信を開始するまでの最小待機時間(送信休止時間)を指します。多くの国や地域では、特定の周波数帯域での連続送信や過度に頻繁な送信を制限しています。送信休止時間を設けることで、これらの規制に準拠することができます。

また、単位時間あたりの電波送信の総計が占める時間を規定するデューティ比による規定が成される周波数区分もあり、920MHz帯の上位帯域はそれに該当します。ただし、任意のタイミングで通信が行われる仕組みにおいては、デューティ比の規制によって確実に制御することは、実際の実装上難しい場合が多く、デューティ比の規制区分帯の周波数帯であっても、安全な待機時間もって、デューティの条件を満たした実装が行われる場合もあります。

5.4 LoRaWAN#

LoRaWANにおいては、ゲートウェイと多数のデバイスから構成されるスター型のトポロジのみをサポートし、通信シーケンスの開始は、必ず、デバイスから開始されます。デバイスが主導して通信を行わない限り通信は開始されません。

デバイスからLoRaWANゲートウェイに対してのアップリンクがトリガーとなり、LoRaWANネットワークへの参加や、データ通信を行います。また、LoRaWANを含むLoRa偏重を使用した通信速度は、極めて低ビットレートの通信となります。最も通信距離が稼げる設定で運用した場合のデータレートは、976bpsになり、日本の場合は、さらにARIB-STD T108の規定によって、1パケットペイロードサイズは11バイトが上限となります。LoRaWANにおいては、経路制御などの概念やDNSなど名前解決手段を持たずMACレイヤーまでの規定によって運用されるためデバイスIDで管理します。

本モジュールでは、LoRaWANの通信規格の内、Class Aおよび、Class Cをサポートしますが。Class Bの機能はサポートしていません。Class Aは、デバイスはデバイス自らのデータをアップリンクとして送り、特定の時間経過した後に、一定の時間だけ受信のスロットを開け受信待機します。つまり、この受信待機時間の間のみ受信アンプに給電されこの積算時間分の電力が待機電力の総和となります。デバイスは、このタイミングでゲートウェイからのパケットを受けることができます。Class Aでは、この受信スロットが2つありRx1とRx2という2つのスロットを使用できます。Class Aにおいては、これ以外のタイミングで、デバイスはデータを受信することはできませんが、待機電力の大幅な削減を達成することができます。

Class Cは、クラスAの動きとほぼ同様でが、送受信時以外は、基本的に受信スロットとしてパケットの待ち受けをしている状態であり、原則いつでもゲートウェイからのパケットを受信可能な状態にあります。しかし、常時受信アンプへ給電されている状態となり、一般的には常時給電されているデバイスでの利用が想定されます。

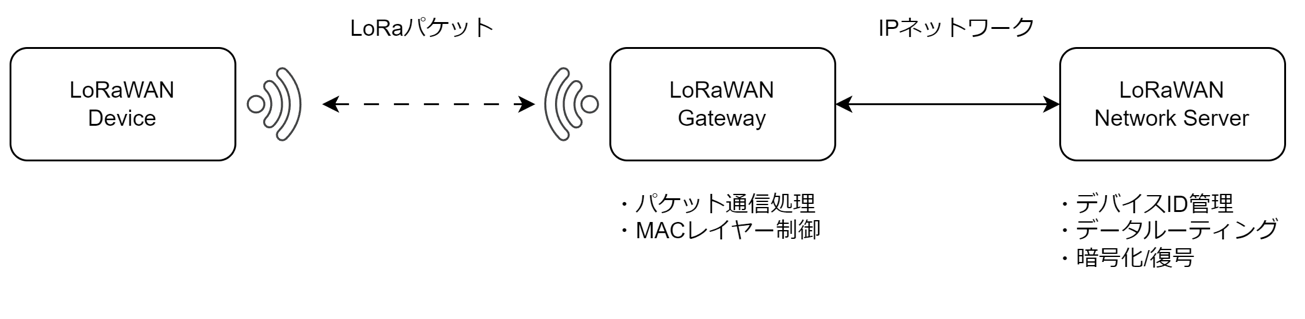

LoRaWANネットワークは、ゲートウェイとLoRaWANネットワークサーバで構成され、この、ネットワークサーバは、デバイスのIDの管理や、データのルーティング、データの暗号化、復号化等の全てのLoRaパケットの制御を行います。ゲートウェイでは、LoRaパケットの通信処理や、LoRaWANのパケットフレームのMACレイヤーの制御を担います。

デバイスとネットワークサーバは、あらかじめ決められたPre-Shared-Keyを持ち、LoRaパケットフレームのAESアルゴリズムで暗号化します。

図 4 LoRaWANネットワーク

Class Aでは、Unconfirmed-DataとConfirmed-Dataの2種類の通信方式の選択によって、一定のパケットの通信到達保証を確保することが可能です。Unconfirmed-Dataは、デバイスはネットワークからACKを待たずに通信を行います。そのためパケットを送信するだけで、そのパケットが届いたかどうかの確認を行なわないため、到達確認や保証を行わないことから、トラフィックを削減できます。LoRaの電波の到達エリアは比較的広いため、電波干渉が多い場合などにおいては、より電波資源を節約したい場合等にも有利です。一方で、Confirmed-Dataは、デバイスが送ったパケットに対するACKを待ちパケットが届かなかった場合は、デバイスがACKを受け取れなかったことを認識し再送制御を行う実装を入れることができます。データの到達を保証したい場合は、Confirmed-Dataモードを指定することで、ACKによる再送制御を実現できます。

敷設されたLoRaWANネットワークにデバイスが参加するためには、ActivationというLoRaWANネットワークに対してのデバイスのジョイン手続きを必要とします。の手順は、2種類提供されています。参加するLoRaWANによって、どちらかに制限されている可能性もあります。このActivationの手順によって、Pre-Shared-Keyを設定することになります。

Activation方法は2種類あり、一つは、ABP(Activation By Personalization)で、あらかじめ2つの鍵をデバイスへ格納しておきます。デバイスには、この鍵以外に使用する周波数などの設定も行っておく必要があります。もう一方のOTAA(Over The Air Activation)は、事前に設定しておくのは、仮の鍵であり、その後に実際にLoRaWANネットワークに接続するタイミングでJOIN鉄好きを行うコトによって認証が行われ、Network-Session-KeyとApplication-Session-Keyを取得します。後者のOTAAは、汎用性があり、より多く、もしくは、不特定多数のデバイスが参加するようなサービスにおいても、実際の通信に使用する鍵がデバイス毎にJOIN手続きによって初期設定されるため、安全に運用することが可能です。

接続方式

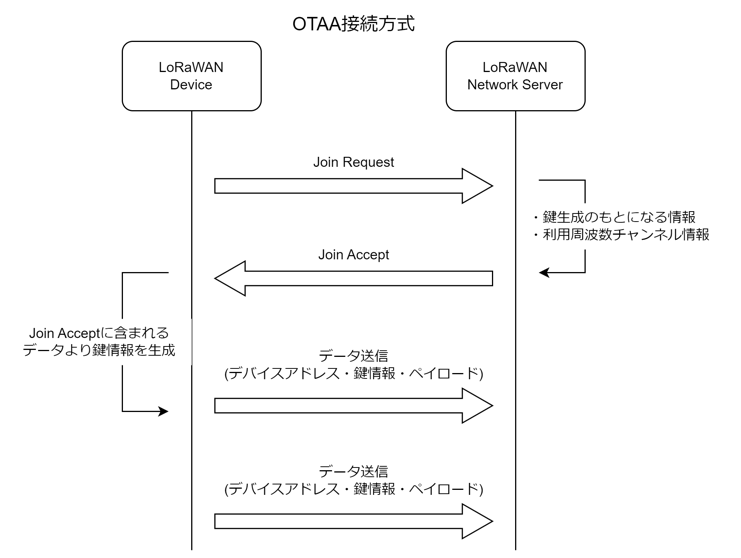

OTAA (Over-The-Air Activation)

デバイスがLoRaWANネットワークに参加するために、はじめにJoin Requestを送信し、ネットワークサーバでJoin Requestが受信されると、その応答としてJoin Acceptが返されます。デバイスがJoin Acceptを受信すると、Join Acceptに含まれているデータをもとに鍵情報を生成し、アドレスやペイロードとあわせて送信します。

デバイスがあらかじめ復号のための鍵情報を保有していないため、セキュリティは高く、一方で、センサーデバイスがJoin Acceptを確実に受信できないと絵バイスはパケットを送信できないため、ゲートウェイとデバイスは十分に受信できる距離、および、環境で運用を行う必要があります。ABP (Activation By Personalization)

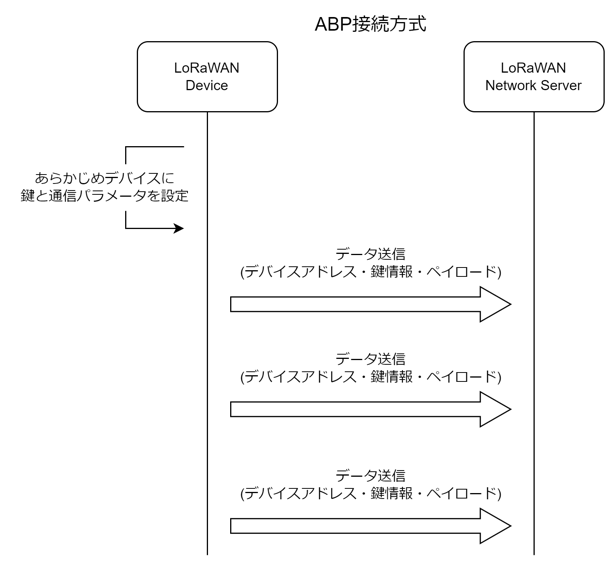

あらかじめデバイス側に鍵と通信パラメータを設定しておき、ペイロードを送信します。

OTAAのようなJoin手続きを必要としないため、デバイスや鍵情報がわかればセンサーデータを受信できるセキュリティ上の欠陥を許容する必要があるが、手続きと接続がシンプルであり、簡易的な利用には向いています。

図 5 LoRaWANの接続方式